循環器内科 医長

田中 徹 助教

経歴

卒業大学 東京医科歯科大学(現・東京科学大学)

初期研修 三井記念病院

勤務歴

3-7年目 初期研修終了後,そのまま三井記念病院で研鑽を積む

8-11年目 ドイツ・ボン大学ハートセンターで臨床研究とカテーテル治療の両方を深く学ぶ

12年目− 聖マリアンナ医大に入局,現在に至る

診療・研究における主な専門領域

カテーテルインターベンション,構造的心疾患(SHD)

勤務について

当直回数

平日 1ー2回 土日 0−1回

主なスケジュール

| 月 | TAVI/M-TEER カンファ 教授回診 |

| 火 | 外来業務 CAG/PCI 病棟業務 |

| 水 | 外勤(終日外来) |

| 木 | TAVI/M-TEER 病棟業務 |

| 金 | CAG/PCI 病棟業務 |

| 土 | なし |

自己紹介

私は2024年度より医師12年目にして聖マリアンナ医科大学循環器内科に入局しました。それまで聖マリアンナに縁もゆかりもなかった私が、なぜこの地を選んだのか。その理由を通してこの教室の魅力をお伝えできればと思います。

2013年に東京医科歯科大学(現・東京科学大学)を卒業後、都内の三井記念病院で内科初期研修、続いて循環器内科で後期研修を行いました。主治医制の下で病棟や外来を担当し、循環器内科のみならず内科全般を幅広く経験したことは今も診療の基盤になっています。ちょうどその頃日本に大動脈弁や僧帽弁に対するカテーテル治療が導入され、弁膜症診療は大きな転換期を迎えていました。日常診療の現場にいても数年で治療の常識が塗り替えられていくスピードを実感し、この領域をもっと深く学びたいという思いが自然と強くなりました。

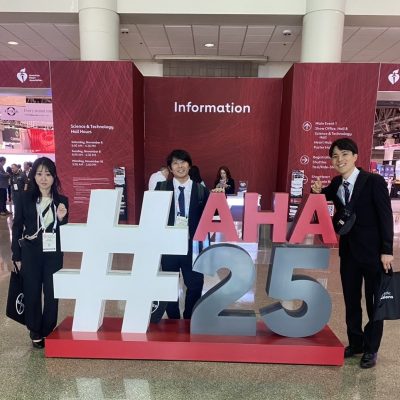

2020年、医師8年目にドイツ・ボン大学ハートセンターへ留学しました。COVID-19の影響で渡航も困難な状況でしたが、「今だからこそ挑戦する価値がある」と考えての決断でした。現地では僧帽弁・三尖弁に対する最新のカテーテル治療の臨床研究に携わり、国際共同研究や多施設レジストリにも関わることができました。議論を重ねながら研究デザインを練り、統計解析や論文化に至るまで一貫して携わる経験を積むこともできました。その結果、多くの論文を発表する機会を得られたことは大きな財産になっています。さらにドイツ語を学び、医師労働許可を取得して術者としてカテーテル治療にあたれたことも想像以上に大きな経験になりました。

約4年間のドイツ生活を経てそろそろ日本に帰国しようと考えましたが、前所属施設は既に退職していたため、新たな職場を探す必要がありました。帰国後はこれまで学んだ弁膜症治療をさらに発展させたい気持ちと、弁膜症以外の領域でも新しいことを学びたい思いの両方がありました。その検討を進める中で出会ったのが、聖マリアンナ医科大学循環器内科でした。国内でも有数のハイボリュームセンターで、多様なバックグラウンドの医師が集まり、さらに臨床研究にも積極的なこの教室は自分が次のステージに進む場として理想的だと感じました。

聖マリアンナ医科大学循環器内科の魅力

- 豊富な症例数

循環器領域のカテーテル治療は冠動脈・末梢血管・不整脈・弁膜症など対象疾患が拡大し、デバイス・技術の両面で進歩しています。治療件数が豊富なことは治療の習熟度を高める上で不可欠だと思います。安全性が向上して合併症は稀になってきているかもしれませんが、いざ合併症が起こった時の対応は教科書やシミュレーションでは学び切れず、実際の現場経験からしか得られない学びがあります。カテーテル治療の症例数が豊富な聖マリアンナで術者としての力を磨きつつ、同僚と互いに知識や経験を共有し合えると考えています。 - 多様性を生かしたチーム診療

循環器内科の診療は高度化・複雑化しています。もはや1人の医師の力だけで1人の患者さんに最適な治療を提供するのは難しい時代です。各分野のプロフェッショナルが集いチームとなって治療方針を決め、より良い治療結果を目指すという「チーム診療」の文化が根付いていることは聖マリアンナの大きな強みだと思います。

病棟診療もチームで行うため、主治医1人に過度な負担が掛かるのを避けられています。さらに、全国各地の施設で経験を積んだ医師が集まっているため多様な視点が加わり議論の質も深く、医師個人としても多くのことを学べる環境です。 - 臨床研究を育む環境

私は臨床研究の魅力に取り憑かれた1人です。日常診療で得られた印象や疑問を抽出し、臨床研究として解析を行うことで新しい知見を得られます。そして、その知見を発信することは自分自身の学びであると同時に循環器診療全体としての進歩にも繋がります。聖マリアンナには大規模な多施設データベースや単施設のカテーテル治療・心エコーのユニークなデータベースがあります。さらにその内容は研究補助員さんの助けもあって日々アップデートされ、臨床研究を行うのに十分です。

また、データなどのハード面だけではなく臨床研究に対して熱意を持つ同僚というソフト面でも恵まれています。臨床研究を行う医局員も多く、互いに協力したり、定期的なミーティングやカテーテル治療の合間など日常のちょっとした時間でも気軽に相談し合ったりしています。海外での研究経験やトップジャーナルのレビューアーも多いため、研究デザインや解析・論文執筆について適切かつ重要なコメントを貰えます。このように、聖マリアンナには臨床研究に必要なデータ・仲間が揃い、臨床研究を無理なく楽しみながら継続できる環境だと思います。 - 無理なく働ける仕組み

ハイボリュームセンターで臨床だけでなく研究も行うとなると、仕事量が多くなり、家庭や私生活との両立も現実的な課題となります。「最先端の医療とプライベートの両立」をドイツで肌で感じてきましたが、それは理想ではなく日本でも実現可能なものだと思っています。

聖マリアンナでも当番制やチーム診療の仕組みが整っており、労働時間外にしっかりプライベートの時間を確保し、休暇を気兼ねなく取得できる環境があります。普段は忙しく働きつつも、当直明けの平日に子どもと出掛けたり、週末に仕事から離れて家族との時間を過ごしたりできることは人生を豊かにする上で大切だと思います(なんならこの文章は私の育休中に書いています)。このような働き方を維持するのはシステムだけでは時に難しいこともありますが、聖マリアンナは医局員全員の意識が一致し協力し合っていることもあり、実現できていると思います。

こうした理由から、私は聖マリアンナ医科大学循環器内科を次のステージとして選びました。入局して1年が経ち、改めてその選択が間違っていなかったことを確信しています。ここには臨床・研究・家庭の全てをバランスよく大切にできる環境があり、同じ志を持つ仲間がいます。私と同じように循環器内科医として次のステップを考えている先生にとって最適な環境だと思いますので、御興味があれば是非一度見学にお越しいただければと思います。